1986扬州筝会上曹正先生演奏古筝视频片段

谈筝论道第60期特辑

献给我敬爱的父亲

作者:田力

又到了辞旧迎新之际,不寻常的2020年最后一天,是父亲的百年诞辰之日,也是父亲离我而去的22周年之际,在这如梭的岁月里,和父亲相依为命的陈年往事如影随形的历历在目,从未间断,仿佛父亲一直和我在一起,看着我做人做事。年关将至,陆续的看到了筝友们写的纪念回忆父亲的文章,如:高百坚先生写的有关父亲和潮州筝的渊源、高亮先生有关父亲在沈阳音乐学院开展古筝教学等学术活动的介绍,对于我是重温先父点滴往事,再次学习的过程,内心充满了对这些专业,及业余筝人的敬佩。他们对古筝的认知传承是如此的敬业乐业,这正是父亲穷其一生所奋斗的“茫茫九派流中国,天下筝人是一家”的事业,是他毕生的心愿。

曹安和、洋璞轩(二胡)、方炳云(琵琶、古琴)

尹鉴(古筝)、夏一峰;

后排从左向右:

程午嘉、陈振铎、储师竹、杨萌浏、刘北茂、曹正(郭缉光)

确实,父亲对中国古筝的痴心、恋心、恒心,濡经这半个世纪灌溉了大片筝林,为了弘布筝学鞠躬尽瘁。有人写文章称它为“筝之魂”,“筝之志”,“筝之韵”,又说,“筝就是曹正”,“曹正就是筝”,这些都是有其历史根源的。有关父亲的文章很多,作为他的女儿,我只想在此缅怀父亲,体会回味和父亲生活在一起的点点滴滴,以解对父亲的刻骨铭心的思念之情。

前排:丁伯苓、张景霞、田力、叶申龙、刘旭

后排:康绵总、李连生、曹正

曹正先生在上海音乐学院讲学

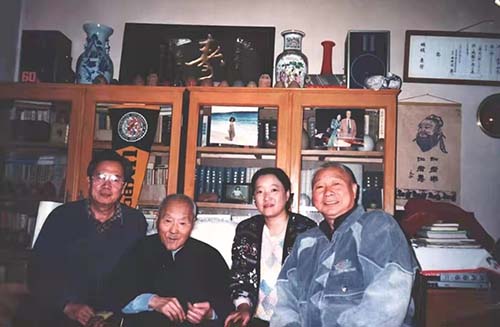

从左到右:成公亮 曹正 项斯华 范上娥

我是家里的独生女,出生在沈阳,我出生证上的名字是田力,上下摞起来就是个男字,父亲告诉我一个女儿就够了,随了母亲姓田,说我既是女儿又是儿子,这也体现了父亲对母亲的爱和尊重。这在通常是“多子多福”的50年代里,父亲的做法也可谓另类了。从我出生到四岁期间,我一直和父母住在沈阳,直到四岁时随母亲田耕时去了成都四川音乐学院,妈妈在那里教古筝,开始了和父亲分居两地的生活,我也从此过上了有父无母,有母无父的日子,可以说我的童年并不完整,但稚嫩的心永远是单纯快乐的,在那个童年对父母的记忆是分开的零散的,但我印象深刻的是一件当时让我非常为难,而事后又影响我一生的一件事,那是在我去。四川之前我在沈阳音乐学院的家属宿舍,也就是南湖区六场,我在家门口捡到了一个钢笔胶囊,那是胶皮做的,用来装钢笔水墨水,不知从哪支钢笔上脱落下来,脏兮兮的,我把它捡回了家,被父亲看到了,告诫我要拾金不昧,不是自己的东西不能要,让我去找失主,于是我走出家门,站在门口不知如何是好。我以四岁的智商真的不知道如何去完成父亲的吩咐,只是知道了不是自己的东西不能要这个道理。从那时就深深的植入我的脑海,直至今日。后来还是妈妈出来替我解了围,她让我把那个脏旧的胶囊交给她处理,在一个四岁孩子的心目中,父母就是一切是最权威的,现在想来,在我的成长阶段,是父亲给我指明了做人的道理。他的严格要求,对我的一生起着莫大的决定性的指导作用,这种潜移默化日久天长的影响就是我的家教吧。我随母亲在四川生活期间,每年能见到父亲一次,那是他来探亲,也是我最快乐的时光,后来母亲工作繁忙,教学下乡演出总是把我全托在音乐学院的幼儿园,周末也不能回家,直到她生病身体不好,就又让我只身回到了沈阳父亲的身边,从那时起,我就过起了和父亲相依为命的生活。

从左到右:曹正、田力、丹珠(沈阳音乐学院藏族学生)

曹正先生给刘维珊上课

回到沈阳,父亲送给我的第一份礼物是他用毛笔亲手写的三字经,是字体很小的楷书,它用纸折成风琴式样,我可以放在口袋里,父亲要求我背诵,直到有一天被父亲的学生借走了一去不还,这种事情时有发生,我也不懂得向父亲讲在沈阳的日子里。我除了上学就是回到家先练古筝,那是十三弦的站着弹,有时看到邻居小朋友在院子里跑过,心里就会按捺不住的想去玩儿,可是父亲不会答应,说是“今日事,今日毕”我也没有流几滴眼泪继续练琴了。

除了练琴的压力之外,也有许多有趣的事情,比如在附近的书房里,有许多线装书,还有民间文学故事书,我会不求甚解的从头看到尾,但是当来了访客时,父亲就会关上门,这时也就是我的自由时间了。到了1964年,父亲调到了北京新成立的中国音乐学院。我们全家住在学校院里,也就是恭王府里,每天可以听到学生们练声练琴,而我从那时起就开始喜欢唱歌,立下了志愿,小学毕业后就考音乐学院附中歌剧系。比如,在父亲的书房因为我总是在家里亮开嗓子引吭高歌,学校里走来走去的人都会听到。当时的附中校长袁魁英老师对我父亲讲,“你的女儿嗓子本钱很好,将来收她做我的学生”。为此父亲还给我买了一本儿厚厚的歌本,并把它拆开,重新用线装钉在用红格布做的封面,亲笔写上“歌本”两个字,漂亮极了。父亲心灵手巧,喜欢自制一些文具之类的物品,他用三合板做了一个带抽拉盖儿的铅笔盒,我至今还保留着。父亲把我用的字典用小刀刻成不同字母的页数,再写上ABC,像索引一样很容易就找到需要的那一页。父亲做埙更是一绝,我有时会骑着脚踏车跑到北京郊外的运河挖些湿泥带回家,父亲如获至宝般地像和面一样,先把泥巴摔摔打打一番,放上两日之后开始了他的制埙工作。

曹正先生在制埙

早在上个世纪我有记忆的时候,就看到父亲在不停的做这个埙,直到现在,这件乐器终于成了气候,出现在民族音乐的舞台上,这也是父亲除了古筝之外花了毕生精力的另一个研究。每当我看到埙时,睹物思人会在眼前展现出父亲做埙的样子,也想起我弹筝,父亲吹埙,一起齐奏一曲的情景。父亲做了许许多多的埙,也送出了许多的埙,他无私的教别人做埙为的是让这个出土文物般的乐器,可以再次展示出它的动听的声音,让他成为一个可以在舞台上吹奏的乐器。每念及此,我对父亲的敬爱就会油然而生。是父亲的执着,坚持不懈的努力,几乎成为绝响的埙再次复活了,我为有这样的父亲自豪。父亲对文具的喜好也影响到我,我喜欢买书本,各式的笔、文具。我会常常提出买文具,他会给我两元钱,让我随便花,同时还可以吃一根五分钱的冰棍,我也会认真的照父亲的话去做,不乱花一分钱,因为我知道那时的北京最低生活费是每月八元,我父亲工资比较高,我的物质生活也相对比较丰富,但是我同驻北京的姑姑家里孩子多,工资都不太够用。我看到他们在吃玉米面做的窝窝头,心里会有种另样的感受,因为我们都是同龄人,为什么会不一样呢?到了六四年,父亲随学校的教师去了南方做四清工作,我就变成了一只无拘无束的小鸟,每日里就是玩儿呀,开心呀,琴也不练了,学习也马马虎虎,但是从未停止过看看课外书,因此后来也变成了近视眼,在那期间,父亲要求我每月至少写一封信,汇报我的生活学习情况。记得有一次,我把自己贪玩每日练双杠的事告诉父亲,还自鸣得意地讲自己的“鸡肉”练发达了,结果是父亲把“鸡”改成了正确的“肌”,以后把信寄回给我。如果回北京,也许还会在定阜街家里找到这封信的。现在家里有许多父亲的信件的底稿,因为他每次写信都用复写纸。垫在下面,但是我从来没问过他是什么原因。前些年整理父亲资料时,看到他五、六十年代写给母亲的信,内容几乎都是探讨古筝教学方面的事,那也是复写信的底稿,但是字迹依然非常清晰。

记得我曾帮父亲把他写完的信放在火炉子上方熏烤一下,这样复写纸一种蓝色的有些油油的印记就会挥发出来,使字迹更清楚,父亲写字的功力非常强,他可以把几张复写信纸落在一起写,就象我小时候看到他在钢板上刻蜡纸一笔一画,非常有利。字体也工整漂亮,父亲和母亲都写的一手漂亮字体,只是我从小被父亲要求练字,但最终还是被父亲称为写了一笔狗字,现在既遗憾又后悔,少不更事啊。

曹正、田力、张景霞、刘旭

在记忆中,父亲从未打过我,也没有大声呵斥过我,只是讲道理,我似乎在不知不觉中就养成了一个习惯:第一,不撒谎,第二,做事前先想想对错,而这对错的标准是来自父亲日常生活中对我的教导和要求,诸如“防人之心不可有,害人之心也不可有”;“君子坦荡荡,小人长戚戚”,这些润物细无声的家教也形成了我做人的准则,父亲对我既是慈父,也是严师,也是益友。

我什么话都可以和父亲讲,非常诚实,但我会在每做一件事时,自然地先想到父亲会如何看待。1965年,我的母亲病逝于四川成都,我是真真彻底没有母亲的了,父亲独自去的四川,因为我上学未能随行,也就懂了一点点人间的悲哀,变得敏感。跟着到了1966年文化大革命开始,我从一个快乐的学校里的三好学生变成了不如别人的出身,不好的另类,到六八年升入中学时,由于父亲的缘故,我一直被出身不好笼罩着,不能加入红卫兵,不能去天安门参加国庆节游行:那是我每天和同学在学校操场上练习一个月后被当众除名的。到了毕业分配时,全班43名同学留城工作,只有三名下放农村,我是其中之一,时年15周岁。而那时的父亲也在某农场里下放劳动。当因为父亲的原因,种种好事都不会降临到我的头上时,我也不会像有些出身不好的同学那样做出那种“出身不由己,道路可选择的”向党表忠心,也许会换来留在城市工作的机会的和父亲划清界限的事。我深信父亲是好人,不是阶级敌人,他在挨批斗,被抄家之后,依然对我讲:“要相信群众,相信党”,没有半句对立的话。

有一阵父亲被集中关到了牛棚,是和学校里的院长书记、系主任,还有一些教师一起的。他们白天劳动,晚上住在一处,不许回家。我有时会偷偷的看到父亲在扫院子,但是不能也不敢上前讲话,只是站在远处看着等着,盼着父亲刚巧抬头会看到我。记得有一次,父亲抬头看到了我,父亲的神情,我至今难忘,犹如眼前那种心痛的感觉,实在是一言难尽......

我家住在学校里,所以红卫兵也很快就把我们的家给抄了,之后的某一天,红卫兵让父亲跪在家门口,脖子上挂着用铁丝拴住的木板,肩膀上再放上砖头。从旁经过的同事,那是一位农村来的青年教师,他喊上一句“打倒曹正”以示自己的革命性,而红卫兵就又再加多两块砖头。再后来为学校食堂做饭的王师傅路过,就对红卫兵讲食堂里需要人干活儿,让我父亲去那里劳动改造,从而使父亲摆脱了这种十分残酷的折磨。后来父亲每每回忆起这件事时,都会眼含泪水,充满了感激之情。他让我记住别人的好,这些往事就像昨日发生的一样那样的清晰。到后来,我们两家刚巧做了邻居,这位王师傅的太太有轻度精神病,是老百姓俗称的“色疯”。由于她的丈夫也随学校下放到农村,常年不在家,时间长了她就犯了病,跑到左邻右舍家砸东西骂人,到处找她的丈夫,我们家也被砸了。父亲知道后,特意嘱咐我们不要怪她,也不要计较,永远记住她的丈夫曾经帮助过父亲是个好人,正是日常里发生的桩桩件件,让我从一个相对封闭的独生女的生活环境里感受到了普通人的善良。我对这些人的认同感也与日俱增,他们虽然没有高深的学问,也不是什么人物,但他们是心地善良的人,我逐渐形成了人没有高低贵贱之分,只有善恶不同的观念,也是我与人相处的关键,直到现在。

记忆中的父亲最大的特点之一就是“信天游”,谈古论今、天文地理,乃至中医易经,可说是问答大全,所以家里每日都有人上门问东问。那些座上客多是学校里不同系的学生、研究生、老师及一些社会人士,问的问题也五花八门,甚至连有些学生恋爱婚姻失败,也成了父亲的心理辅导对象。父亲会用易经替人解惑,他1985年去美国马里兰大学讲学,期间临时被请去讲易经了。

李连生、徐能强、张旗、曹正、田力、王蔚、郭成武等

那时家里没有电话,随时会有人敲门儿,父亲是每早五点起床,先饮三磅凉水,当时流行的一种饮水疗法,在做些自制的床上运动,然后去烧开水,泡第一杯清茶。父亲只喝瓜片、毛峰、碧螺春,不喜欢花茶。喝完红茶之后就开始写毛笔字,通常在报纸上写(可以省去宣纸的钱),然后父亲会去楼下小吃铺吃些他喜欢的油豆腐或是咸豆浆,有时也在家里吃些粥之类的。大约十点以后,父亲会坐在藤椅上,在小茶几上用铅笔写些有关古筝的杂文、笔记、随笔,通常用16开的横格本,我有时会用钢笔再描一遍,等于是在学习。这样的本子我带了些到悉尼,在家里也会经常描写一番,这是一种缅怀父亲的好方式,既可解思念之苦,又能再次学习父亲的文笔,真是见字如晤。十点以后也是常有访客登门的时间,除了本地客人外,也会有些外地乃至海外的客人不期而至,这也是父亲日常生活的一部分了,如果没人登门造访,反倒不习惯了。

父亲的这种好客、好说也曾给他带来麻烦。在20世纪50年代的反右期间,就因为他好说差点儿被打成右派,最后得了个“划而不戴”的结果,在文化大革命中也免去了加入“黑五类”(黑五类是地主、富农、反动派、坏分子、右派)的命运。又如,在文革期间,因为我家住在校内,在冬天寒冷之际。那些前来学校报到,接受教育改造的老师们也会到家里喝杯热茶取取暖,在当时严峻的政治环境下得以短暂的喘息。当时父亲与蒋凤之、蓝玉崧等先生们谈话,多数都是和音乐相关的历史、典故、理论,非常有趣,我也总是在端茶倒水之余,就会坐在一边旁听。不过不久之后,一张大字报就贴到了我家门前,标题是《曹记茶馆》。于是我爸爸又多了一条罪状,因为到访的都是挨批判的牛鬼蛇神。

文化革命的发生真是影响了我的一生,由于父亲的原因,我下乡插队,当农民回北京后,又当建筑工人,就是没有机会上学,连做工农兵学员的资格也没有。而到了文化革命结束恢复高考之际,我又刚巧错过了年龄限,而那时学校中国音乐学院,也有不少的职工为孩子的工作积极想办法,有些家属也陆续的把孩子调入了音乐学院,他们不是学什么专业的,只是在总务处、财务处、资料室等行政部门儿。我还一直在建筑工地当木工,繁重的体力劳动加上我惧怕的高空作业,真是一个又苦又累很难的工作。我就请求父亲可否向学校领导提一提帮我调动工作,但是父亲回答“不能,我丢不起这个人”,从而打消了我的念头。众所周知,父亲为了古筝事业举贤荐能,他招收了很多古筝学生,也招收了学生的学生,学生的子女,为此他大公无私,不遗余力,而我作为他唯一的爱女,却是生活在另一个生活轨道上,这其中的种种不欲与人言。

但是我对父亲的敬爱崇拜丝毫不减,没有怨言,只是按父亲的话去做不停的进修、学习、自修。因为父亲鼓励我不要妄自菲薄,家学渊源不一定是非要进了大学这个形式的。父亲成立了北京古筝研究会,开始带上我走向社会去搞古筝、民乐讲座,去演出,我以业余的身份和中国音乐学院的老师,同学们一起从事有关筝的活动;又在父亲“从娃娃抓起”的倡导下,和王世璜老师开始了北海幼儿园第一个儿童古筝班,还成为了父亲接待外省古筝专业老师回国访问的梁在平先生的一个介绍样板:在一九八八年时,台湾的筝家梁在平先生,在阔别祖国四十年后第一次回到北京,父亲在北海幼儿园组织了一次筝事活动,我教的小朋友们弹奏了几首曲子。梁先生和父亲也分别即席演奏,当时出席的有音乐学院的李婉芬老师,王世璜老师,客座教师杨秀明,广播乐团童宜风先生,评剧院的曾宝翠女士及林玲,李淑萍,王勇这些学院的学生,还有沈阳音乐学院的高梦柯院长等等,可谓是第一次海峡两岸的筝人聚会。

由左至右:徐能强、田力、杨秀明、曹正、陈蔚然、郭鹰、王力、赵曼琴

我开始不停地教学生,期间还教了北京大学的外国留学生,也像父亲一样不收学费。也正是这些学生打开了我的眼界,他们帮我联系海外的大学,帮我填表,鼓励我去外面的世界看一看,他们说我的性格适合出国。简而言之,我在20世纪80年代末期漂洋过海来到了澳大利亚,当时随身带了一台古筝,两只提箱,只学了三个月英语,因为我原来一直学日语。在澳洲每日里生活简单,是古筝与我朝夕相伴,这种与生俱来的习以为常的存在,就像每天饮水一样,没有咖啡、茶的引人回味,也没有果汁、饮料的口感刺激,平淡无奇,但却不可或缺,是生命之水。正是这父母给予与古筝密切相关的生活充实着我,滋养了我。父亲曾不止一次的讲,我是吃古筝饭长大的,在娘胎里就听妈妈弹筝的,我的生命与古筝息息相关,不可分割,正是这种来自古筝家庭的渊源,来自父亲的一脉相承,我从五岁开始,习筝至今已走过了甲子之年。

尹其颖、曹正、田力、王世璜

不管身在何处,父亲的身影时常出现在我的眼前,看着我做人做事,看着我教筝育人。每每弹曲子时,我也会联想回忆道,父亲的点点滴滴当时的情景宛如眼前。我亦会以艺会友的心态,从曲式到典故、相关的历史、筝人介绍给学生,这种教学方式也是从父亲那里学来的。每节课的教学笔记,也是在小时候看父亲上课看到记在心里的。几十年来,我以业余的身份教的众多学生,不分国籍、不分年龄、因人而异,因材施教,也都得益于父亲的渊源家学。所以当某些学生感慨在我这里,除了学生还可以了解到中国的传统文化时,我会告诉他们,这些筝曲、古文、理论都是父亲教的,每当这时,我就会很感念父亲对我的全方位的细心栽培,也感悟到他老人家对我的良苦用心:教我做人,教我文化,教我知识。

父亲把古筝从民间带入了音乐学府、艺术殿堂,而后又把古筝归还于民间,普及到民众之中,这是需要很多筝人共同去做的,而我正是父亲培养出来的几十年如一日的古筝传承人,我把业余时间全部用来了专业教筝,乐此不疲,责无旁贷。因为我从中会感受到父亲的存在,会重温和父亲在一起的美好时光,甚至也会见到童年就己失去的母亲的身影。

在这遥远的澳洲,我的思绪飞回到北京,飞回到父亲的故居,心头再次涌起对父亲深切的怀念,假如人生真有来世,我愿意再做父亲的女儿,认认真真的做父亲的女儿。

作者田力女士——曹正先生女儿

田力女士简介

出身于中国古筝音乐世家,自幼喜爱筝乐,六岁由母亲田耕时启蒙,之后从父曹正专心学习传统筝曲和筝乐理论知识,擅长演奏河南,山东,潮州等不同流派的风格曲目。多年来一直从事古筝教学工作,大力推广筝乐普及工作,成功培养一批不同国籍,不同文化背景的筝乐爱好者。担任北京古筝研究会理事、北京古筝研究会澳洲分会会长、悉尼天立古筝学院院长。

点击试听相关音频:纪念曹正先生100诞辰专题

点击查看相关文章:不遗余力,永远朝正——纪念古筝大师曹正先生诞辰一百周年 作者郭琳

评论0条评论

精彩评论

最新评论